“人民好医生”郑君惠:白衣战士的坚守与梦想

身披白色战甲,胸怀济世仁心,三十余载奋斗在医学技术岗,荣获2021年度人民网“人民好医生”称号,她就是郑君惠。她意外地走进医学领域,却以精益求精的精神不断学习,坚守了36年;她是国家卫健委新冠肺炎救治专家组中唯一一位来自广东的影像专家,临危不惧抗击疫情;她大爱行医、精诚为学、率先垂范,赢得患者的感激、同事的认可、学生的敬重。今天,我们一起走近医学技术界的好医生——揭阳一中61届校友郑君惠。”

郑君惠,女,广东揭阳人,华南理工大学工程硕士毕业、从事影像技术工作36年和高校教学工作10多年,精通MR/CT检查技术,具有丰富的临床经验。

国家卫健委新冠肺炎救治专家组成员,广东省人民医院放射科主任技师、药学技诊第五党支部支部书记、技师长;南方医科大学硕士生导师;中华医学会影像技术分会第六届和第八届委员会副主任委员;广东省医学会影像技术学分会第一届主任委员;广东省医学会粤港澳大湾区影像技术联盟主席;广东省医师协会医学影像技师分会主任委员;广东省医院协会医学影像中心管理专业委员会副主任委员;教育部聘任2018年-2022年教育部高等学校医学技术专业教学指导委员会委员。

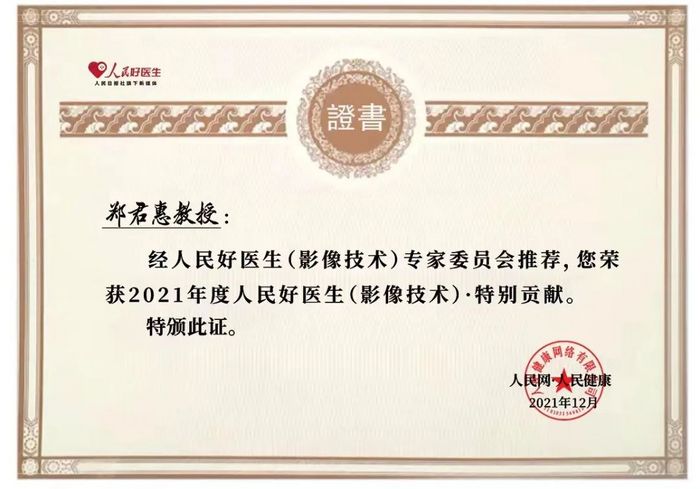

她在《中华放射学杂志》等国内外核心杂志发表学术论文10 余篇。主持省级项目2项,参与多项省部级和国家级科研课题;担任主编、副主编出版多部国家卫生健康委员会“十四五”规划教材《医学影像技术学》,获广州市科技进步奖二等奖1项,得伦琴学者称号;获2021年度人民网“人民好医生”称号。

郑君惠教授荣获2021年度人民好医生

笑容满面的郑君惠教授神采奕奕,被问及“养生秘笈”,她半开玩笑地说:“也许是因为,我热爱着我的工作”。

郑君惠是广东省人民医院影像医学部的一名高级医学影像技术专家。她有多重身份,是党员,是医生,是硕士生导师,是医学工作研究者,也是病人眼中的亲人。

她还有一个鲜为人知的身份,国家卫健委新冠肺炎救治专家组成员。2020年新冠肺炎疫情出现不久,她被委以重任,以其战士的勇敢无畏、学者的铮铮风骨和悬壶济世的仁术,挺身而出,以大爱诠释医者仁心。

1“医”不容辞,初心在“疫” 线熠熠生辉

时间回溯到两年前的那个春节前夕,一场突如其来的新冠肺炎疫情来势汹汹,这次疫情是新中国成立以来我国面临防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。“啥也没想,怕也没用,防护服穿上就去战斗”,郑君惠云淡风轻的讲述背后,有着一场分秒必争的疫线故事。

2020年1月30日,国家卫健委新冠肺炎救治专家组任免文件发到广东省人民医院。当医院通知郑君惠时,她的肩上瞬间有了一份重量。在专家组名单中,共有5名影像专家,而她是广东唯一的一位影像专家。

早在接受任命的前一天,疫情下恐慌的患者已经开始大批量涌向医院的门诊和急诊科,现场值班人员难以应对数量庞大的检查需求,郑君惠主动放弃休假当即赶回科室, 全力调配技术值班人员,并修订检查流程与方案,全力满足临床的检查需求。职业直觉告诉她,冷静沉着方是解决之道。

郑君惠所在的科室每天应对大量的临床检查任务,在她的带动下,技术团队成员纷纷主动请缨,增加值班次数与时长,迎击新冠肺炎疫情。郑君惠每天回到科室,细致布置,大到污染区的划分与调整、物理隔断的建设,小到打印机的配置、洗手液的摆放,一点一滴的,不断完善着感染的防控工作。

越是关键时刻越能检验初心使命,越是勇毅担当越能看出仁心成色。在一线接触病人的同时,作为国家新冠肺炎救治专家组成员,郑君惠还要24小时保持手机畅通,随时参与线上工作。期间,她组织和参加多场网络上关于新冠肺炎影像检查技术与感染防控的专题讲座,在线听课的医务人员达到10万多人次。

作为专家组名单中广东唯一在列的影像专家,郑君惠以广东省医学会影像技术学分会的名义,组织专家组编写了《广东省新型冠状病毒肺炎期间影像检查感染防控与相关技术专家共识》《广东省新冠肺炎疫情下影像检查与感染防控专家共识》《广东省抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控特殊时期MRI检查与感染防控专家共识》,发表《影像诊断与介入放射学》等多篇新冠肺炎专著。郑君惠与同事们全心身奋战在抗疫第一线,为患者筑起一座座生命的“堡垒”。

2医道至精,不断追求自我提升

郑君惠进入医学界,是一个偶然。1983 年高考,揭阳一中的郑君惠考了一个离重本只有几分之差的分数,心心念念要去学工科,毕竟高考的化学应用考了90多分的高分,最终她却意外进入广东省人民医院护士学校放射医士班学习。“命运的齿轮转到这,总有它的道理。”郑君惠向来随遇而安的性格让她稳稳在这个只有3个女生的医士班里坚持了3年的学医生涯。

在护士学校,郑君惠有两个最重要的收获,一是遇到了自己从医的启蒙恩师邓枢镇老师;二是邂逅了人生最重要的另一半, 班里的班长兼未来的先生。邓枢镇老师是郑君惠的医士班专业老师,临床医生出身的邓老师在课上深入浅出为学生们传授着临床与医学相关的知识,他对工作格外认真的态度和对专业的严谨作风,对患者无微不至的关爱,始终力所能及为患者减轻痛苦的医德医品,深深地感染了郑君惠。1986年, 19岁的郑君惠以优异成绩从学校毕业,择优分配到广东省人民医院放射科从事影像技术工作。

毕业同年,郑君惠和护士学校的同班班长相知相恋,步入婚姻。“人生每一个阶段,有着不同的使命与任务。每个阶段该做什么就做什么,我心里清楚。”

对自己人生阶段有着清晰规划的郑君惠结婚不久,她又给自己定了新目标——通过成人高考进入华南理工大学的无线电专业在职学习。这5年间,郑君惠每周在华南理工大学有着达两个半天课时和周日全天课程, 还要兼顾好广东省人民医院影像技术工作, 她竟咬咬牙走过了那段忙碌而充实的充电时光。

1994年,郑君惠学以致用,将在华南理工大学学到的理论知识与实践结合,参与建立广东省人民医院核磁共振检查室,并将本科毕业论文《DATABASE在放射科的管理系统》用于磁共振室的日常管理中,本科工科的理论知识支持着郑君惠在磁共振的序列开发与培训工作,扩展了磁共振的应用领域, 提高了为临床服务的质量。

2002年,郑君惠的孩子升上小学五年级,追求再上台阶的她参加了第一届全国统考的硕士研究生考试,考取了华南理工大学电子与通讯技术硕士专业入学资格,在医学影像事业上继续深耕,两年半后,郑君惠顺利硕士毕业。如今,郑君惠被聘为华南理工大学的硕士研究生导师,从学生到老师, 郑君惠的人生拥有了一个又一个新的身份转换。

“人生是一个动态变化的过程。正是当初从医这个看起来不经意的选择,让我有机会享受一个快乐的人生,我从未后悔选择医学专业,从医时间愈长,就更加热爱这门专业。”多年后回首往事,郑君惠对于当初的偶然选择,有着决然的感激。

3医者仁心,在传承中散发独特魅力

患者和医生之间讲究医缘。“影像技术的工作枯燥又重复,但每天面对的都是不同的病人。根据不同患者情况会有不同的成像方法,我们的工作越是细致,越能为临床医生进行诊断提供充足的信息支撑,有效推进下一步诊治。”郑君惠郑重对待工作中遇到的每一位患者,始终严格律己,并不断追求新突破。有一位年近90岁的患者,因“胃部不适、反胃”反复折腾了一周仍找不出缘由,郑君惠建议他进行全腹部CT检查。经过细致检查后,她发现患者腹部有多个淋巴结转移,问题在前列腺上,这位患者最终转交泌尿科医生会诊,得到及时而准确的治疗。事后患者特意写了一幅书法送来,向郑君惠表达内心的感谢。

不足10平方米的影像技术检查室内,郑君惠在这里一坚持就是30多年。低调随和、乐于分享是郑君惠给周围人的印象。临床中,郑君惠始终以病人为中心,想病人所想,急病人所急,耐心细致释疑解惑。“你的医术好,才会有病人信任你,来找你看病。倘若你没有医德,你对病人冷漠,把病人分等次,那你也不能成为一个好的医生。你上上心,就能挽救一条生命,你稍微疏忽,一个病人可能就永远拉不回来了。”郑君惠说,医学不仅是救死扶伤、挽救生命的科学,医学更是人学。一个好医生,需具备较强的同理心。“检查的时候,一个微笑, 一句言语,那是一种温度。”

作为医者,初心就是解决患者的痛苦, 作为影像技术医生,怎样才能帮助患者获得更详细的诊断信息,让患者对症治疗?郑君惠一直思考这个问题。从上个世纪90年代开始,郑君惠在实践中对影像技术的疑难杂症进行重点“攻关”。“一个医生的经历和能力是有限的,只有通过不断学习研究,用科学的力量解决难题。同时,也要通过成果的分享,进一步提升医学技术,让更多的患者受益。”郑君惠在国内外核心杂志发表学术论文10余篇,曾作为主编、副主编出版多部国家卫生健康委员会“十四五”规划教材, 也曾作为负责人承担多项省部级科研课题项目,获得广州市科技进步奖二等奖。在疫情期间,郑君惠发表了多篇涉及新冠疫情防控的著作。

作为师者,在教学过程中,郑君惠总以严谨的态度、清晰的思路,毫无保留地传授其长期积累的影像仪器诊治精要,对于经验尚浅的医师、研究生乃至刚接触临床的实习、见习医师,这位“师祖”级的人物仍会手把手地示范体位检查,从一个杂音到一处改变,耐心引导学生成长。她还教育同事们,在对检查患者时,要考虑到患者的感受,比如为有骨转移的患者做颈椎检查时,患者往往连躺下都困难,这时候就要考虑针对不同体位检查为患者垫上海绵、被单等, 让患者感到舒适。

郑君惠的率先垂范、大爱行医、精诚为学,为下一代以及医学后辈点燃了一盏明灯。同时,她给予后辈的是温暖和无距离感,“郑教授”便从此叫开了。

郑君惠的先生是她同医院的同事,两人一起从医,彼此互相成就。在他们的影响下,家族中不乏学医的后辈,一个后辈说道:“医生有时候救的不是一个人,是背后一整个家庭。救死扶伤责任重大,长辈的榜样,使我们家对‘白大褂’有一种天然的向往。”

心怀“悬壶济世”鸿鹄志,践行“奉献终生”志不移。从揭阳家乡一路来到广州求学、成为行业专家,也在这座城市扎根、组建自己的家庭,在郑君惠看来,“选择从医的道路,我从不曾后悔。只要医院和患者需要,我就会在这条路上坚持走下去。现在是影像技术发展的最好时代,我希望在新形势下,新一代的影像技术人才能够守正创新, 将影像技术推向一个新的高度。”

对话郑君惠

Q1

《时代潮人》记者:郑医生,您好!提到放射科,很多人首先联想到的一个词是辐射。请问,放射科真的有“辐射”吗?

郑君惠 :医院放射科由3个部分组成——DR(数字化拍片机器)、CT(电子计算机体层扫描)、MRI(磁共振成像)。在为患者检查的过程中,医院放射科会给患者和家属穿上铅衣做好防护,减少不必要的辐射。大家无需谈“辐射”色变,可以放心来放射科检查。

Q2

《时代潮人》记者:放射科医生的主要工作包括哪些?您日常工作大概是怎样的一种状态?

郑君惠:放射科医生分两类,一类负责操作机器,拍片;一类负责临床和影像诊断,我负责技术工作。现在我的工作状态, 基本是每天早上7点半到单位,7小时不间断工作,中间吃个盒饭,下班后留在医院处理科研和行政管理工作。周末我偶尔还需要参与中华医学会影像技术分会的工作和各种影像技术支持活动,忙并快乐着。

Q3

《时代潮人》记者:您怎么看待和理解放射科医生的工作?

郑君惠:放射科主要完成诊断前检查和辅助治疗的工作,像这类影像技术的工作表面看起来比较单一,背后有着复杂的工科逻辑和成像技术。往往一个放射科检查下来, 医生要看几百张影像才能出一份检查报告。工作相对枯燥重复,但我们每天面对不同的患者,他们情况不一样,我们要针对不同的用途选择不同的方式。尤其在诊断前期,我们的工序越细致,越能为门诊医生作病理诊断提供充足的数据支撑,更有效推进下一步诊治。

Q4

《时代潮人》记者:您还有一个身份,那就是国家新冠肺炎医疗救治专家组成员。在这种大型公共危机事件应急医疗过程中,您有哪些难忘的感悟可以跟我们分享一下吗?

郑君惠:当时新冠肺炎疫情暴发,情况尚未明朗的时候,公众对于未知危险的恐慌可以充分理解。事实上,医护人员也是第一次遇到这种事,但是凭着对国家和人民的使命感,他们都自告奋勇冲在最前面。作为一名医生,救死扶伤确实是天职。这个时候我不上,谁上呢?

Q5

《时代潮人》记者:医生始终心系患者,但医患之间的平衡该如何保持好?站在整个社会的角度,您觉得还需要哪些方面的共同努力?

郑君惠:人力终有穷尽时,再者,人非圣贤,孰能无过?医患关系需要国家的投入,医生个人的付出,更需要媒体的正确引导,以及群众医学常识的增加。人与人之间的信任一旦破坏,需要难以想象的努力去重新建立,万幸的是,我们在慢慢往好的方向发展。

Q6

《时代潮人》记者:在您看来,好医生的标准是什么?如何理解“医者心”3个字?

郑君惠 :上进、善良、认真,就能算一名好医生;医者心就是父母心,为帮助到患者而高兴,为患者的病情而伤心,就是良医之心。